槐耳(カイジ)臨床研究を開始して半年で、予定人数の半数、21名の解析を行っています。まだ、人数に余裕があるので、ぜひ現行の治療で達成できない不安を抱えておられる癌患者様に槐耳(カイジ)の補助療法を試していただきたいと願っています。

さて、いただいた血液のRNA解析が順調に進み、

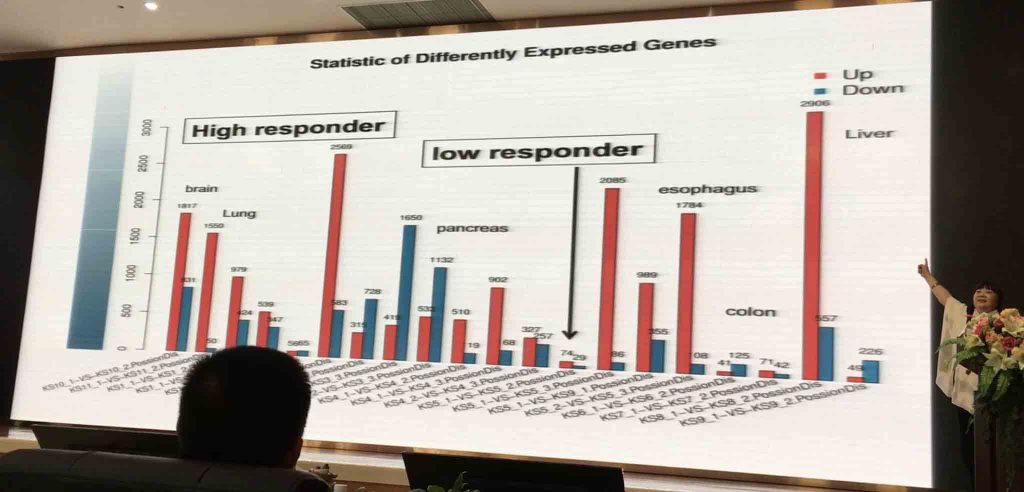

- 全発現遺伝子の10−40%に変異が認められる

- 細胞内での物質産生内容の質はもちろん、発現量(製造量)ともに大きく変化している

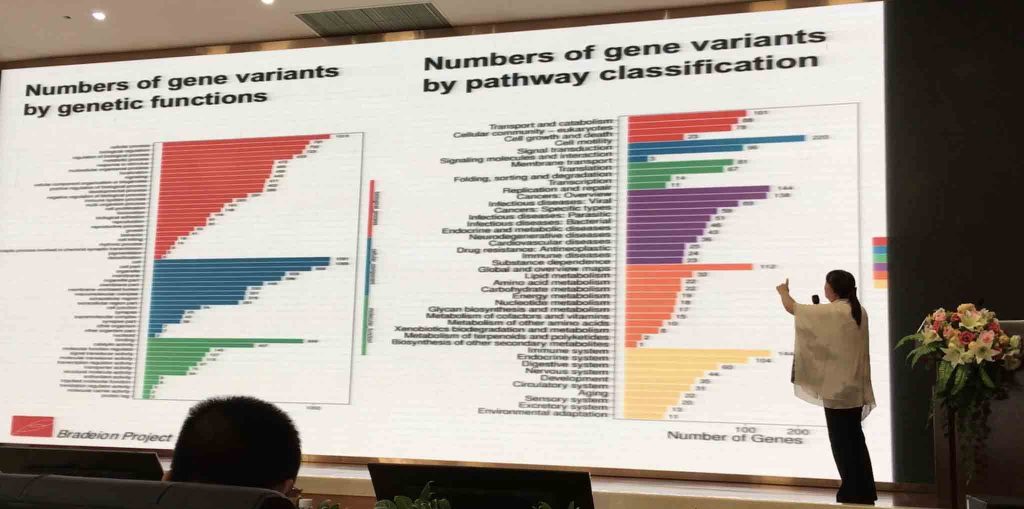

- 発現装置そのもの、転写調節の再調整も活発に行われており、抑制的にも増殖的にも、大きな変化を起こしている

どうしても、専門用語を避けられないが、端的に表現すれば、まるで新しい生物種を創成するがごとき変化が、凄まじい量で短期間に起こっているということが言える。

このような変化は、残念ながら、末期癌、あと1週間と宣告された様な例では見受けられない。まったく、槐耳服用に反応性が認められなかったことから、槐耳以外の要因による変化ではないことが明らかである。

当初、このような劇的な遺伝子レベル、ゲノムレベルを想定していなかったため、研究主体自身が非常にうれしい驚きに感銘を受けている。変化があったとしても、免疫系や、細胞増殖に関わる一定の刺激伝達系に限られたもの、と考えていて、身体の全システムの根幹から細部に至る、多岐の影響力はとても予想していなかった。

新規遺伝子は8人分の解析で4,500を越え、現在遺伝子バンク登録のための準備を進めている。

最も驚くべきことは、転写調節に関わる因子群を大量に再調整していることで、これは、槐耳服用後の自発的変化であること、毒性がないことを考えると奇跡のような効果である。

私自身、癌細胞の制圧には、歯止めが利かなくなった増殖機構への効果を考慮して、多々の発現抑制物質、DNAからの転写翻訳を抑制、あるいは調整する物質を試してきた。しかるに、理論上有効であるはずの物質群すべて、フェノグラムの単位(10の-12乗)で培養細胞を皆殺しにするのである。生体モデル実験に行く以前の問題だった。

この経験からも、何ら毒性がないのに、物量作戦で転写調節ができる物質があるというのはまさに刮目するに値する事象である。どう表現しても、この驚きは、信じられない、の一語に尽きる。試したことのある多くの研究者は同じ感想を抱くであろう。

遺伝子解析を担当している、中国・広東省・深圳市のBGI担当者と今般、真摯に打ち合わせることができ、全解析データをもとに、スーパーコンピューター解析で、免疫系、神経系、細胞増殖系、すべての指摘伝達系における物質群、遺伝子群の変異データを得ることができた。というより、情報が多すぎて、解析が間に合わない。

また、上記のように、ステージの早い時期に治療開始した群では、ますます物量作戦で変異が大きく、ステージ4でもある時点で全く反応しなくなる、という結果も得ている。

ステージが早いと、1ヶ月目で顕著に差が出てくるが、進んだ例では3ヶ月を基調としてやっと変化し始める例も多い。

研究開始時に、諸状況から癌種を絞れず、また、投与期間も3ヶ月と線を引いたが、結果的に、どの癌種によっての特定変化はまだ検知できず、つまりはどの癌においても変化の内容は同等であった。さらに、3ヶ月あれば、起こるべき変化は確実に惹起できることも明らかである。

既に、ストレス除去機構に与える影響を、活性酸素除去という観点から、ショウジョウバエ・モデルにて試していたが、これは、実験体の1週間以内の大量死という結果で、上記転写調節機構を変調させた培養細胞実験のごとく、失敗していた。このことからも、ショウジョウバエを用いた実験系に限界を感じ、臨床研究に踏み切った次第である。

臨床研究進捗状況における考察

ショウジョウバエによる実験限界は、遺伝子変異の導入により疾病モデルを作成できても、治すと死ぬことにある。もとより、遺伝子導入株も成功するかどうか、限界との挑戦でもあるが。

槐耳効能解析の端緒として、効能発揮の分子基盤はHippo Signaling Pathwayの機能修復による統合伝達系制御にある、と仮説したことを慧眼であると良く表される。共同研究者の組み合わせが、ショウジョウバエ実験に結実したことも、世にまれな僥倖であると感心するむきも多い。証明が簡単に成功したから、ますます僥倖だったことは確かである。

しかし、その後のショウジョウバエ実験においては、活性酸素除去にしぼったストレス除去実験でも、槐耳投与するとどんどんショウジョウバエが死んでしまい、実験系自体が成立しない。それに比べて、実際の患者においては、ストレスシグナル経路の顕著な改善が示され、非常に大規模な遺伝子発現の変異、関連する構成物質群の量の増減、変異遺伝子の多さには思わず瞠目というより、我が目を疑う、といった方が正しい。もちろん、変異した患者自身は、回復めざましく元気になっている。遺伝子変化、ゲノム変化は全て自発性変化であり、体内毒性は一切認められない。

人間では可能でも、ショウジョウバエでは致死的になる原因は何か。

この限界の理由は、遺伝子変異に対する、ゲノム全体の柔軟性が低いことに原因があると思われる。その低さは、4本という染色体数の低さに反映されているのかもしれない。

昆虫類は、アリの染色体2本に象徴されるように、もとから進化の極致と考えられている。それに比べて、人間の赤血球に侵入できるマラリア原虫は染色体12本であるが、これが14本になった薬剤耐性変異株でも全くマラリアを起こす特性に変わりはない。死なない。マラリア原虫は、生活環の途中で昆虫類の蚊にも寄生するくらいだから、食う相手のゲノム柔軟性には依存しない。

人間は、染色体数が増えたり減ったりしても(性染色体に限り、だが)、生きていくことはできるが、ゲノム全体の量としての安定性、染色体数の十分な数が、この柔軟性を支えているのかもしれない。

あくまで推論である。

再現性が取れない、などの事態でほとほと困り抜いた。Hippo Signaling Pathwayの実験系でも、実験する人間が変わると、結果にばらつきが出るため、当初実験の再現性取得に3年間、4人以上の研究者がチェックをしなければならないたほどであった。あまりにばらつくため、実験結果をまぜてしまおうという学生が出現して、大いに教育的指導をするはめになったが、それほどショウジョウバエ実験には慎重さが必要である。

今回の臨床研究の動機は、やはり人間レベルでないと、臨床有用性検証はできないのかという反省でもある。机上の空論で、死に至る病を云々することに限界を感じたのも事実である。

これから、幹細胞、iPS細胞を用いた細胞分化安定性などの機能解析実験、マウス、サルなどの少なくともほ乳類以上のモデル生物実験により槐耳機能解析していくことが出来る様になり、心より安堵する次第である。